最新消息:解密亚洲影视区域划分,一区、二区、三区的差异与全球发行策略

影视区域划分的全球化背景

在当今全球化的影视产业中,DVD、蓝光和数字媒体的发行并非简单地覆盖全球所有市场,相反,各大电影公司和发行商将世界划分为不同的地理区域,每个区域都有自己的特定编码和技术规格,这种被称为"区域编码"的技术最早由DVD论坛在1990年代引入,旨在控制内容的发行窗口和价格差异,维护不同地区的版权体系,亚洲作为世界最具活力的影视市场之一,同样被细分为亚洲一区、二区和三区(通常称为A区、B区和C区),每个区域涵盖特定的国家或地区组合,有着各自的发行策略和市场特点。

本文将从历史沿革、技术规范、市场影响和未来趋势等多个维度,全面解析亚洲影视区域的划分体系,对于影视爱好者、收藏家以及行业从业者而言,理解这些区域差异不仅有助于规避播放兼容性问题,更能洞察全球影视发行的商业逻辑与文化策略,随着4K超高清和流媒体平台的兴起,传统的区域划分正面临前所未有的挑战,但其所反映的市场分割现象依然深刻影响着我们的观影体验。

亚洲影视区域划分的历史起源

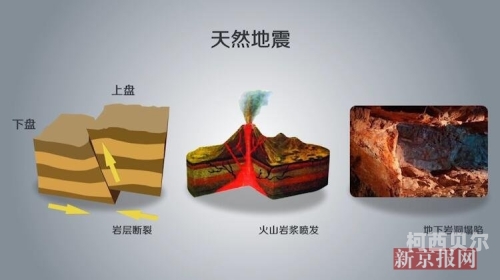

影视区域编码系统的诞生可以追溯到1997年DVD格式的推广时期,当时好莱坞制片厂面临一个棘手问题:如何在不同市场以不同价格发行同一部电影,而不让低价区域的DVD产品流向高价区域(这种现象被称为"平行进口"或"灰色市场"),为了解决这一问题,DVD产业联盟将全球划分为六个主要区域(后扩展为八个),并在播放设备和碟片中植入区域代码验证机制。

亚洲地区被划分为三个主要区域:一区(Region 1/A)最初仅包括日本,后来扩展到北美市场;二区(Region 2/B)涵盖西欧、格陵兰、非洲和中东;三区(Region 3/C)则包括东南亚、中国香港、中国台湾和中国澳门,值得注意的是,中国大陆被单独列为六区(Region 6),而印度、俄罗斯等国家则属于五区(Region 5)。

这种划分并非完全基于地理逻辑,而是反映了1990年代末期影视市场的商业考量,日本作为当时DVD技术最发达、消费能力最强的亚洲国家,被单独归为一区并与美国同一编码标准,便于好莱坞大片的同步发行,而东南亚新兴市场则被归类于三区,发行时间通常晚于美国数月,价格也相对较低,中国的六区则因严格的进口管制而自成体系,这些历史形成的区域划分,至今仍在影响着亚洲各国观众的观影选择和体验。

技术规格解析:从DVD到4K超高清

亚洲各影视区域不仅在发行时间上存在差异,其技术规格也有显著区别,DVD时代的区域编码通过在光盘上植入特定的区位字节(RPC,Regional Playback Control),并与播放机的固件进行匹配验证,一台标示为"三区"的DVD播放机通常无法播放一区或二区的光盘——除非经过特殊破解或改装。

在DVD分区中,各区域的视频制式也有所不同,一区(日本/北美)采用NTSC制式(60Hz,525线),三区(东南亚)也主要使用NTSC,而亚洲其他地区如中国大陆则采用PAL制式(50Hz,625线),这种技术差异曾导致早期跨国播放时出现画面比例失调、颜色失真等问题。

进入蓝光时代后,区域划分略有简化但依然存在,蓝光光盘将全球划分为三个区域:A区(美洲、东亚除中国大陆外的地区)、B区(欧洲、非洲、大洋洲、中东)和C区(亚洲其他地区包括中国大陆、俄罗斯等),值得注意的是,许多蓝光发行商选择发行"全区"(Region Free)光盘,特别是对于艺术电影和小众内容,这在一定程度上缓解了区域限制问题。

4K超高清蓝光时代带来了重大改变,UHD联盟宣布4K蓝光光盘不再设置区域限制,理论上实现了真正的全球兼容,然而在实践中,许多4K电影仍然附带1080p蓝光版本,后者依然受区域编码约束,4K数字内容(如iTunes、Google Play电影)的地区限制甚至比实体媒介更为严格,用户的购买和观看权限常与其Apple ID或Google账户的注册地区绑定。

字幕与音轨:亚洲多语言市场的复杂应对

亚洲影视区域的多样性在字幕和音轨配置上体现得最为明显,一张典型的三区DVD或蓝光可能包含繁体中文字幕(对应台湾、香港市场)、简体中文字幕(东南亚华人社区)、泰文字幕(泰国市场)、马来语字幕(马来西亚、印尼市场)等多种选择,音轨方面则可能收录原始英语、普通话配音、粤语配音等多种版本。

这种多语言配置既反映了亚洲市场的文化多元性,也导致了所谓的"乱字幕"现象,一些低成本区域版本可能出现字幕与画面不同步、翻译质量低劣、甚至字幕文件错误匹配等问题。"亚洲一区二区三区乱字幕高清"这一搜索关键词反映的正是消费者对优质观影体验的追求与区域限制导致的困扰之间的矛盾。

值得注意的是,日本作为一区市场有其特殊性,许多日本发行的DVD和蓝光仅包含日语字幕和音轨,极少为海外观众考虑,这既反映了日本市场的封闭性,也与该国严格的版权保护政策有关,相反,香港和台湾的三区发行版则通常以丰富的字幕和多语言音轨为卖点,服务于更广泛的亚洲受众。

对收藏者而言,判断一个区域版本的优劣往往需要关注以下细节:字幕是否可关闭、是否为原生翻译(而非从其他语言转译)、是否包含字幕注释(如对文化专有项的解释)、音轨是否为无损格式(如DTS-HD MA)等,这些细微差别可能使同一部电影的不同区域版本在收藏价值上有天壤之别。

区域划分的商业逻辑与市场影响

影视区域划分背后蕴含着复杂的商业策略和市场考量,区域编码帮助发行商实施价格歧视策略—根据各国消费者的支付能力制定不同价格,一般而言,一区(日本)的影碟价格最高,三区次之,中国大陆的六区最为低廉,通过区域锁定,发行商可以防止低价区域的产品回流至高价位市场,保护整体利润。

区域划分与电影上映档期息息相关,好莱坞大片通常先在美国本土上映,数月后才登陆亚洲市场,区域编码确保DVD/蓝光发行不会干扰影院票房,一部在北美暑期档上映的电影,其三区DVD可能要等到圣诞节才会上市,而一区(日本)版本可能更晚,与当地影院上映时间相配合。

中国市场在区域划分体系中处于特殊地位,2000年代初,中国因盗版问题严重被单独划分为六区,采用特定的CSS加密系统和独特的定价策略,正版六区DVD往往价格低廉但内容可能有所删减,且很少有导演评论音轨等增值内容,这种情况随着中国电影市场的成熟逐渐改善,但区域差异依然明显。

行业数据显示,2019年亚洲一区(日本)的实体家庭影像市场价值约12亿美元,人均消费领先全亚;三区(东南亚加港澳台)合计约8亿美元,但增长迅速;中国大陆市场虽然规模庞大(约15亿美元),但主要增长点已转向数字流媒体,这些市场差异性正是区域划分持续存在的经济基础。

法律与版权视角的区域保护

区域编码不仅是技术标准和企业策略,更具有明确的法律效力,世界贸易组织(TRIPS协定)和各国版权法普遍认可权利人按区域划分市场的做法,未经授权的跨区域销售可能构成版权侵权—即使产品本身是正版,一家香港零售商批量进口美国一区DVD在港销售,即便香港属于三区,这种行为也可能被电影公司起诉。

在司法实践中,关于区域编码最具标志性的案例是2003年美国电影协会(MPAA)诉马来西亚商家销售跨区DVD的案件,当地法院最终裁定,只要碟片为合法生产,平行进口不侵犯版权—这一判决与新加坡、日本等国的相反判例形成对比,显示了亚洲各国在版权保护力度上的差异。

对普通消费者而言,私人用途的跨区购买通常不会面临法律风险,但需要注意两点:一是破解区域锁的技术行为在部分国家(如日本)可能违反《反规避条款》;二是购买的跨区碟片可能无法享受本地售后服务,近年来,随着数字发行的普及,区域限制的法律争议焦点已转向地理封锁(Geo-blocking)和虚拟专用网络(VPN)使用的合法性问题上。

值得一提的是,亚洲各国对境外影视内容的审查标准也是区域划分的重要考量,中国大陆、马来西亚、印尼等国有着严格的电影审查制度,这也导致官方发行的区域版影片常常与原始版本存在内容差异—不仅是字幕翻译,可能包括画面裁剪、场景删除等实质性修改。

收藏家指南:如何选择最佳区域版本

对于影视收藏爱好者而言,选择最佳区域版本是一门需要综合考虑多种因素的学问,以下是针对不同类型收藏者的实用建议:

追求视听品质的发烧友应优先考虑以下区域版本:日本一区常配备高码率视频和优质音轨,特别是对动画电影和经典修复片;美国一区(虽地理上属美洲,技术上与日本同区)通常最先发布且附赠内容最丰富;香港三区以出色的中文字幕和多语言音轨著称,特别是对华语电影和好莱坞大片的本土化处理。

艺术电影爱好者需特别注意:英国二区(Masters of Cinema、BFI等品牌)和法国二区(Potemkine等)常包含美国一区没有的导演剪辑版或独家花絮;韩国三区(CJ Entertainment等发行商)近年来在导演套装和限量版设计上表现突出,许多产品带有英文字幕,适合国际收藏者。

预算有限的消费者可考虑:台湾三区版本通常性价比极高,特别是对好莱坞主流影片;泰国三区有时会推出廉价套装;马来西亚/印尼三区价格最低,但需确认字幕质量,中国大陆的六区虽然价格最低,但常常为Pal制式且内容可能有删减,需谨慎选择。

判断版本优劣的几个实用技巧:查看专业蓝光评测网站(如Blu-ray.com)的区域对比;关注发行商品牌(如香港的洲立、台湾的得利);查看包装上的技术标识(DTS-HD MA代表无损音轨,BD50表示双层高容量盘片);对于限量版,注意证书编号和实体赠品的完整性。

数字时代的变革与未来趋势

随着Netflix、Disney+等全球流媒体平台的崛起,传统的影视区域划分正在经历深刻变革,数字发行理论上可以突破物理媒介的区域限制;版权方却通过IP地理封锁技术维持着甚至强化了区域分割,这种矛盾现象催生了VPN工具的广泛使用,也引发了关于数字时代文化获取权的新讨论。

在亚洲市场,区域壁垒的消解与重构同时发生,日本作为传统的一区市场,其Netflix内容库与其他地区差异显著,动漫作品的上架时间往往早于其他区域,中国的流媒体平台(如腾讯视频、爱奇艺)因审查制度和商业策略,形成几乎完全独立的生态系统,东南亚地区则成为各平台区域政策的试验场—同一部HBO剧集可能在泰国和马来西亚有不同版本的剪辑。

4K超高清的推广带来了新的兼容性承诺和问题,虽然4K蓝光理论上无区域限制,但许多播放机厂商仍通过固件更新限制某些功能(如HDR格式支持)的跨区域使用,数字购买的4K电影则可能因平台政策而无法跨区观看—用户在iTunes美国商店购买的电影,可能无法通过其在日本的账户登录观看。

未来可能出现以下几种发展趋势:全球同步的数字发行将逐步削弱实体媒介的区域概念;区块链和NFT技术可能催生真正全球授权的数字收藏版本;区域差异将更多体现在内容本身(剪辑版本、额外场景)而非技术限制上;亚洲区内可能出现新的子区域联盟(如华语区、东盟区)以应对市场精细化需求。

区域划分背后的文化政治学

亚洲影视区域划分体系的演变,本质上是全球化与本土化张力在文化领域的具象体现,从技术标准到发行策略,从价格差异到内容审查,这些看似商业决策的区域壁垒,实际上构建了不同层次的文化准入机制,日本观众通过一区发行获得最高品质的影音体验,但同时与国际影迷圈相对隔绝;东南亚三区市场的多语言配置促进了区域文化交流,却又常受制于"二等发行"的时间延迟和内容删减。

对于普通观众,理解和掌握区域划分的知识意味着获得更大的观影自主权—知道如何选择最佳版本,规避质量问题,在法律允许范围内拓展文化视野,对于产业观察者,亚洲区域体系的变化是窥见全球影视权力结构变迁的窗口:中国市场的崛起正在重构区域价值等级,流媒体平台的跨境竞争催生新的行业联盟,年轻一代观众的区域意识可能完全不同于DVD时代的消费者。

"亚洲一区二区三区"不仅是技术分类,更是一种文化地理的投射,它提醒我们:即使在数字地球村时代,观看什么样的电影、以何种方式观看,仍然深受我们身处何处的制约,而对这种制约的认知和超越,正是当代媒介素养的重要组成。